Il contributo che pubblichiamo offre una serie di approfondite riflessioni giuridiche, antropologiche e filosofiche a margine del Trattato di Lisbona, a partire dall’idea di un ontologico desiderio di cittadinanza quale vocazione e condizione unificante del genere umano e quale presupposto di ogni autentica integrazione comunitaria, quindi anche del processo di integrazione e dell’identità europea.

di avv. Massimo Asero – esperto di diritto dell’Unione europea, teorico del diritto europeo

I – Identità europea, processo di integrazione e cittadinanza a cavallo tra secondo e terzo millennio.

Il processo di integrazione europea rinviene le sue ragioni più prossime nelle drammatiche esperienze del Novecento, secolo che per esse è divenuto breve e “ultimo giorno” della storia, a volere così parafrasare la nota teoria che di quella denunciava la fine. A volere ricercare oltre le ragioni più antiche e profonde del progetto europeo sembra invece di dovere collocare il suo senso più autenticamente costitutivo e radicale nell’orizzonte descritto dalla domanda identitaria fondamentale, che riguarda insieme il diritto e la politica, la storia e la cultura, la religione e l’antropologia del vecchio continente, ed è una domanda ontologica, che insiste al di là di ogni pur drammatico succedersi di eventi: che cos’è l’Europa?[i]

Questa domanda interroga a fondo la condizione umana della postmodernità, emersa con tutta evidenza e drammaticamente a seguito delle esperienze totalitarie dello scorso secolo[ii], e si caratterizza e specifica proprio in relazione a quella condizione. Non è un caso, infatti, e si può ritenere costituiscano in definitiva le fondamenta più autentiche e solide dell’intero processo di integrazione europea dei nostri giorni, che le dinamiche identitarie della postmodernità nascano e si sviluppino lungo quel filo rosso che attraversa la riflessione filosofica del Novecento sulla crisi della modernità e, sin dai primi anni sessanta, dedica una crescente attenzione ai problemi dell’agire umano tanto in riferimento alla vita individuale che all’appartenenza ad una comunità civile ed alla costituzione di una comunità politica. In sintesi, il dibattito giuspubblicistico continentale, che prende le mosse dall’area culturale di lingua tedesca e vieppiù si allarga trovando anche significative convergenze con la riflessione oltre Oceano, si concentra sui problemi della morale, della società, della politica e del diritto con l’obbiettivo di guardare oltre la crisi che ha travolto la razionalità moderna e tornare a riflettere sull’uomo[iii]. A tale scopo esso finisce per evidenziare la necessità di una riabilitazione della morale e del cittadino nella ritrovata consapevolezza, che è specialmente propria della originaria componente neoaristotelica del movimento, della fondamentale unità ontologica con l’uomo che è data nello zoon politikon; mentre al di là dei margini della polis rimangono significativamente il non-uomo e l’oltre-uomo[iv], le belve e gli dei[v]. E proprio la appartenenza ad una comunità civile e la costituzione di una comunità politica, lo si dice en passant e in una primissima approssimazione, fonda le (o rinvia alle preesistenti?) categorie della cittadinanza e dell’estraneità, che, nella loro interdipendenza, manifestano l’esigenza di affrontare il rapporto con l’altro[vi] lungo la direttrice che congiunge i percorsi identitari individuali e collettivi; e tradizionalmente afferma e rafforza l’appartenenza, al di là di ogni diversità tra i membri di un gruppo, proprio grazie e in virtù del consolidamento dell’esclusione di altre forme di diversità. Queste ultime, infatti, per il fatto stesso di essere tenute ai margini della Città, sono considerate comunque più radicali, non integrabili nella comunità politica di riferimento e per lo più neppure assimilabili… Individuando in tal modo lo schermo insuperabile che separerebbe, al di là di ogni buon proposito, ai nostri giorni codificato giuridicamente essenzialmente attraverso l’istituto della naturalizzazione, l’uomo dal cittadino, di ogni epoca[vii].

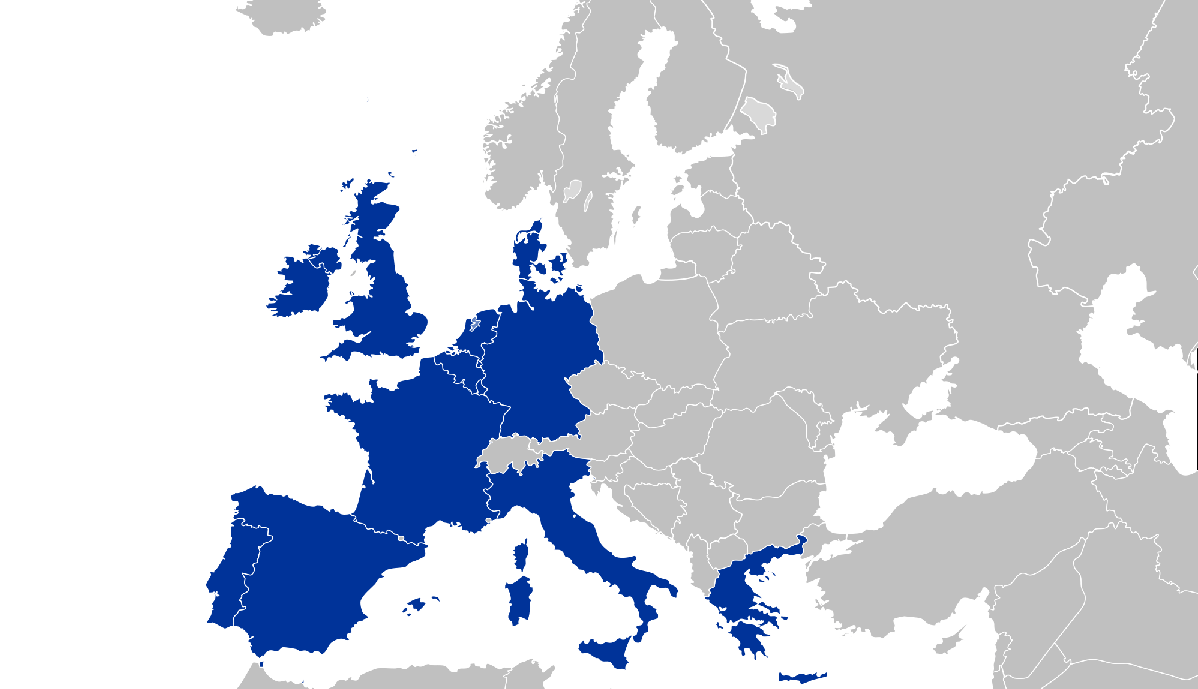

È quella ora assai fugacemente richiamata la direttrice che il dibattito continentale europeo più accorto, in significativa sintonia peraltro con la riflessione condotta al di là dell’Atlantico, ha inteso proporre per affrontare in generale i problemi dell’Ordine nelle società postmoderne, tra fine del secondo e inizio del terzo millennio[viii], in quei giorni di passaggio che segnano uno dei rari momenti di interpunzione della storia nei quali i vecchi modelli di ordine sono ormai logori ma non sono ancora definiti quelli nuovi in grado di sostituirli[ix]. Giorni nei quali sia i processi identitari individuali che quelli collettivi, attraverso i quali ultimi si realizza lo sviluppo, in forma di progressive integrazioni e sintesi unitarie, delle comunità politiche esistenti e la costituzione di nuove forme comunitarie, pongono nuove e fondamentali domande di senso che denunciano i limiti della razionalità moderna e la crisi dei modelli di scientificità che questa aveva “cucito addosso” alle scienze pratiche di matrice aristotelica, economia, politica e diritto, tutte slegate da ogni genetico legame alla morale e all’etica. E non vi è dubbio che proprio tra i nuovi modelli che la postmodernità scopre e sperimenta per esprimere e dare forma al fenomeno dei processi integrativi, al di là del logorato retaggio simbolico della sovranità nazionale, sia esemplare per quanto da vicino ci riguarda, e riscuote un sempre crescente interesse per la possibilità di riproduzione in altri ambiti del pianeta, proprio il modello (prima della Comunità e, soprattutto, adesso) dell’Unione europea.

È questa, ma si procede consapevolmente per via di sommarie ricostruzioni e di astrazioni sintetiche, la via che conduce, ha condotto, alla grande rivoluzione dell’Occidente, quella che non conosce distinguo tra Parigi e Filadelfia, il nuovo Ottantanove, quello che, per richiamare ancora Francis Fukuyama, avrebbe dovuto addirittura segnare (e condurre al) la fine della storia[x].

E, per riprendere il caso della Comunità e poi dell’Unione europea, la fine disegnata dall’Ottantanove dei popoli, almeno da quelli occidentali[xi] determina il progressivo sgretolamento e infine la caduta del Muro tra est e ovest[xii], dei muri sovrani tra identità individuali e collettive[xiii], identità forse ormai rassicuranti e consolidate ma progressivamente erose e de-strutturate dai tratti propri della postmodernità e con essa della incombente mondializzazione, dei Muri tra le due Città, tra l’Europa e l’Asia, e segna un punto di non ritorno rispetto alla riflessione sulle identità. Non vi è dubbio, in tale senso, che la costruzione prima, e la permanenza poi, del Muro definivano i confini delle Polis, le identità collettive e le appartenenze dei cittadini dell’una e dell’altra e insieme, proprio all’interno dell’equilibrio tra i due contrapposti blocchi, e degli stati nazionali che ne facevano rispettivamente parte, stabilizzavano, per così dire, le identità individuali grazie ai meccanismi di inclusione ed esclusione che esso permetteva. La cittadinanza moderna costituisce, infatti, all’interno dell’orizzonte della sovranità che ne è condizione di senso, un criterio giuridico con il quale definire la appartenenza, e corrispondentemente l’esclusione, e costituire le identità all’interno della contrapposizione tra noi e gli altri. Criterio che comunque è inscritto nell’Ordo artificialis della modernità e si sostanzia per ciò in un riconoscimento del cui potere è titolare, secondo le varie ricostruzioni teorico-epistemologiche del diritto e della politica, ora il sovrano quale detentore della decisione, ora la Norma dell’ordinamento giuridico che neutralizza il momento costituente e definisce (dovrebbe definire, al di là delle stesse indicazioni di Kelsen, di cui si dirà oltre) essa stessa la cittadinanza e le norme che ne regolano l’attribuzione nella loro qualità di materia essenzialmente costituzionale. Proprio in tale orizzonte però, ed è questa una delle ragioni di crisi che percorre la Modernità, il cittadino è privato di quella dignità che ne faceva l’alter ego dell’uomo e lo Stato perde la legittimazione ontologica che era inscritta nel suo appartenere, attraverso le dinamiche originarie della sussidiarietà, ad un ordine naturale.

In questo contesto, che evidenzia tutta la sua problematicità nelle domande sul senso dello stato, sulla frattura tra nazione ethnos e nazione demos, il criterio giuridico con il quale la modernità aveva affrontato la definizione dell’appartenenza finisce per evidenziare una serie di contraddizioni e domande insolute sul cittadino, ormai mero suddito: fino a che punto si è uomini, per esempio, quando non si è cittadini[xiv], riflette Hannah Arendt, che della sua condizione di apolide (stateless) ha a lungo fatto, per così dire, l’incarnazione di una denuncia? O davvero la soluzione, negli esiti perversi cui ha condotto nel corso del Novecento, finisce per essere peggiore del problema che intendeva risolvere e chi non è cittadino è solo schiuma della terra?[xv]

Comunque sia, la caduta dei Muri e la perdita delle coordinate geopolitiche e spaziali che avevano rappresentato l’ordine costituito in quel mosaico internazionale nel quale l’Europa non era più il centro e cuore pulsante del disegno, ha prodotto uno schock antropologico e una nuova crisi della coscienza europea rinnovando l’interesse per le domande identitarie : anzitutto, ancora una volta, che cosa è l’Europa?

L’impatto della mondializzazione sul nascente Ordine occidentale, figlio per l’appunto della «fine della storia» e della conseguente affermazione di un modello unico – sia economico, quello di ispirazione liberista, che politico, quello delle democrazie occidentali – è a ben guardare, come si dirà una opportunità più unica che rara per l’Europa di tornare ad essere fulcro del mosaico globale. E’ la possibilità, per così dire, di rientrare in gioco e partecipare a pieno titolo alla discussione del nuovo Ordine mondiale, del quale era fautrice e protagonista sino agli eventi del Novecento; è in tale direzione ri-affermare la propria identità, che ha attraversato caratterizzandola già la prima mondializzazione[xvi] e definito l’Ordine mondiale, proporre la propria visione e il proprio modello politico, giuridico, economico, antropologico, tout court, alla ricerca di una normatività e di una decisione adeguate alla sfida per quella che a tutt’oggi può dirsi una prolungata fase costituente sovranazionale in cui le coordinate tradizionali sono appunto state messe fuori gioco dalle dinamiche del diritto economico internazionale e della tecnologia, particolarmente nelle sue applicazioni cibernetiche, informatiche e finanziarie, che alimentano le nuove Reti del potere transnazionale e mettono in grave difficoltà le dimensioni della sovranità del diritto statuale e della politica tout court.

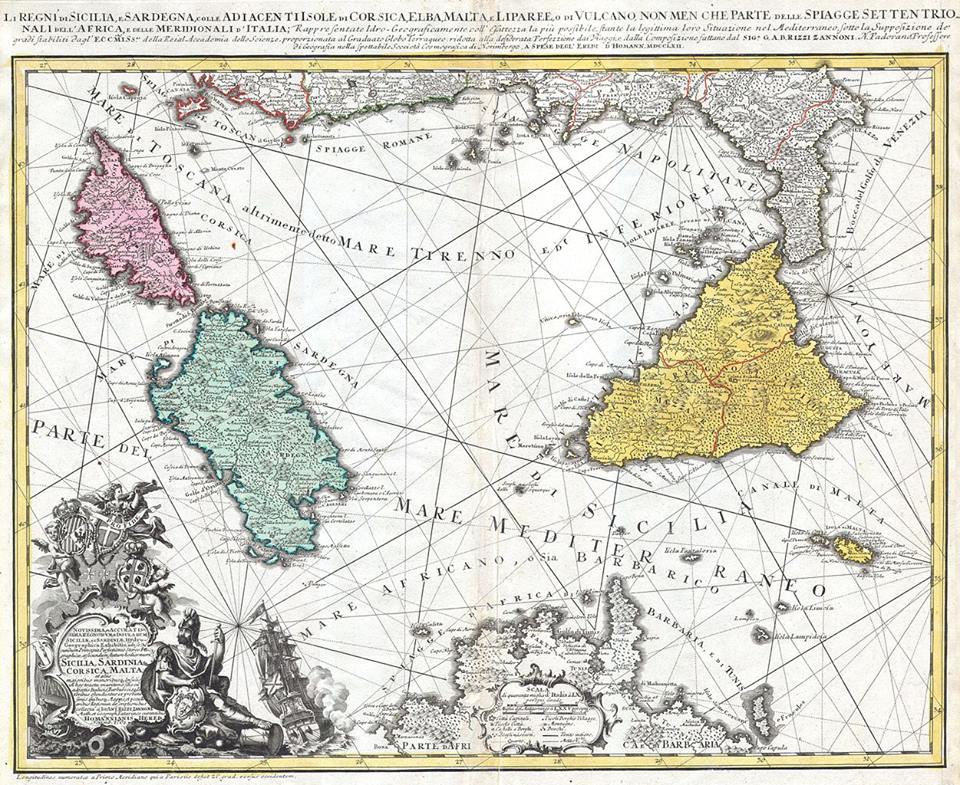

La riflessione sui processi integrativi e sui modelli di Ordine postmoderni apre pertanto la strada al recupero delle lezioni del passato, all’unità prospettica dell’Europa con l’Altro, in relazione al quale solo trova definizione la propria identità – in un orizzonte ontologico che è anzitutto geologico, riguarda significativamente la terra, il Territorio – ma poi è anche identità culturale e religiosa. Basti pensare particolarmente a tale riguardo, e queste sono davvero le radici profonde dell’Europa, a quell’Europa il cui centro era proprio nell’area mediterranea, oggi significativamente al centro della nuova soggettività della Unione per il Mediterraneo che è pensata come braccio, “armato” della propria storia e identità, per avviare un percorso possibile per i problemi dell’area euromediterranea; basti pensare cioè all’Europa delle quattro colonne, la Grecia classica e le tre grandi culture religiose monoteiste, l’islamica, l’ebraica e la cristiana, che insieme ne costituiscono le fondamenta e sono chiamate a sorreggerla, ponendo le basi per un nuovo Ordine che mette a capo del problematico rapporto con la diversità il riconoscimento reciproco che si accompagna all’affermazione di significato che è di ogni persona, nella comune appartenenza alla famiglia umana, nucleo fondamentale da cui avviare una nuova sussidiarietà. Ancora, proseguendo nella descrizione di quell’orizzonte ontologico che permette di definire l’Europa, non è dubbio che esso riguarda perciò anche il Popolo, i popoli, e insieme ai Cittadini gli Uomini, e il loro Ordine, che tra gli uni e gli altri non conosce fratture[xvii].

E l’Altro è nello specifico Asia, della quale è sorella in Esiodo, ma insieme è anche Africa, essendo Europa altresì nipote di Libia in Ovidio, parentele e affinità genetiche che sottolineano insieme la ontologica Unità nella diversità, che poi è in definitiva il senso più profondo della via intrapresa con la creazione della Unione per il Mediterraneo, adesso per ciò stesso considerato il “braccio della Unione europea per una politica dell’accoglienza”[xviii].

E il Nuovo Testamento della Unione europea rappresenta proprio l’edificio, la Casa comune dei popoli europei, la cui costruzione si è reso possibile ed anche necessario avviare una volta abbattuti i muri della separazione tra gli uni e gli altri. Quei nuovi processi integrativi propongono e rappresentano nella forma di dinamiche identitarie complesse le risposte che di fronte alla postmodernità, alla mondializzazione e alla crisi radicale dell’Ordine, che è perdita di ogni localizzazione del Sovrano, prima ancora e più che autentica decapitazione del medesimo[xix], strategicamente “rifugiato” tra le Reti della postmodernità, il diritto pubblico e la geopolitica propongono sotto la significativa egida dell’economia… O, per dirla in poche parole, il tentativo di rispondere alla nuova, parimenti epocale, crisi della coscienza europea.

Tornano di nuovo in mente per tale via alcune delle conclusioni più significative di un celebrato studio di Paul Hazard che analizza proprio la coscienza europea segnalando in particolare quella (altra) crisi che, a cavallo tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, produsse il passaggio da una civiltà fondata sull’idea del dovere ad una fondata sull’idea di diritto: i diritti della coscienza individuale, i diritti della ragione, i diritti dell’uomo e del cittadino. Crisi senza pari nella storia della coscienza europea e che avrebbe preparato la rivoluzione francese.

E le conclusioni della puntuale indagine di Hazard segnalano significativamente la natura problematica e, per così dire, senza fine del processo identitario dell’Europa e insieme dunque la complessità della sua storia e del suo percorso di autocomprensione.[xx] Questo dato è confermato ove si assuma la prospettiva di analisi odierna, collocati come siamo a ridosso della fine di un millennio e con lo sguardo già immerso nel nuovo da ormai un decennio.

In questo senso, infatti, per un verso l’immaginario collettivo attribuisce forti valenze simboliche alla fine di un millennio, le quali finiscono per suggerire o addirittura imporre l’opportunità di bilanci individuali e soprattutto collettivi della condizione umana. Per l’altro, l’inizio di un millennio assume il significato di un momento di svolta per la storia dell’umanità, là dove per l’appunto nuove trame si intessono con le tele della storia e della coscienza d’Europa e nuovi ordini, ancora non meglio definiti, si cerca di sostituire a quelli ormai inadeguati che hanno caratterizzato la Modernità.

Sicché, come già si è accennato, le domande che intendiamo porci, in quel crocevia della storia tra la fine del secondo e l’inizio del terzo millennio, sono in definitiva ancora una volta quelle che segnano ogni processo di definizione delle identità individuali e collettive e dei processi integrativi che accompagnano le dinamiche culturali, politiche e giuridiche di una civiltà, e dunque: che cosa è l’Europa? E, insieme, riprendendo, parafrasandolo, il titolo dello studio di Hazard: a che punto è la crisi della coscienza europea?[xxi]

In questo senso, la elaborazione del progetto di costituzione per l’Europa e, dopo la mancata approvazione del “Trattato che adotta una Costituzione”, la firma a Lisbona del “trattato di modifica” per l’Unione europea (dicembre 2007), rappresentano una cartina di tornasole per esaminare gli sviluppi più recenti del processo di integrazione europea. E a ben guardare, se per un verso è ormai certo lontano il fantasma della guerra, esse rivelano ancora la medesima anima che già le acute conclusioni di Hazard segnalavano: una forma contraddittoria, ad un tempo rigida e incerta e insieme un pensiero sempre insoddisfatto. Non sembra, infatti, esservi modo migliore per definire il succedersi, nel breve volgere di pochi anni, di un processo costituente formale, ispirato al progetto di costruire una una Grundnorm europea che formalizzasse in un testo costituzionale ciò che già era nella costituzione sostanziale europea, a livello e tra le maglie dei trattati, e affrontasse una volta per tutte i problemi del cosiddetto “deficit democratico” e della governance europea, e di un trattato, quello firmato a Lisbona ed ancora non entrato in vigore[xxii], nel quale insieme alla cancellazione dei simboli[xxiii] della integrazione europea emerge una logica significativamente definita anticostituzione[xxiv].

A scanso di equivoci, e come rileva autorevolmente Giuliano Amato, che ha rappresentato il nostro Paese alla Convenzione europea in qualità di vicepresidente, l’Europa non è, non pensa se stessa (solo) come un mercato, e questa consapevolezza era già progetto nelle intenzione dei Padri costituenti europei quando decisero di costruire l’Europa a partire da un mercato comune, soluzione meramente strumentale e di ripiego rispetto all’obiettivo reale, quello di un’unione politica, secondo un intendimento esplicito in Spinelli, e cui era favorevole lo stesso Schumann, ma ostacolato dal “no”, significativamente opposto proprio dai francesi[xxv].

Con la caduta del Muro di Berlino vengono infine in essere le condizioni per realizzare, accanto e oltre alle nuove forme di integrazione economica, il disegno di una Unione europea quale forma entro la quale avviare e comprendere le nuove dinamiche politiche integrative nel Vecchio continente. E il progetto pone significativamente l’istituzione della cittadinanza europea al centro della riflessione sull’identità europea, che è, lo si è già accennato, discussione sulla postmodernità e all’interno di questa particolarmente dibattito sui modelli di Ordine nell’età della mondializzazione e con essi sui processi identitari individuali e collettivi e sulle nuove dinamiche integrative che a quei processi si accompagnano. La vera scommessa europea nasce qui. Al di là del ruolo predominante della techne e dell’economia, che ha annichilito all’interno della tripartizione delle scienze pratiche tanto il diritto che la politica, la cittadinanza europea può divenire il segno di una ri-abilitazione della categoria concettuale del cittadino tout court e della Politica, ad essa legata da un rapporto ontologico che la Modernità ha rescisso. E non è casuale, infatti, che a Maastricht venga altresì “riesumata” la sussidiarietà, pure in una direzione e valenza concettuale assai problematica – che riflette ancora una volta le mille anime contrastate della coscienza europea…[xxvi] Istituti tutti che non a caso hanno poi cominciato ad animare anche i dibattiti nazionali e a fecondare gli ordinamenti giuridici costituzionali.

In questa azione di ricerca genealogica e concettuale, che è ritrovamento delle proprie radici più profonde e scommessa sulla propria identità, ci sono i germi per fronteggiare la globalizzazione e la sua capacità destrutturante di ogni identità, e creare un sentimento di appartenenza all’Unione, che è presupposto per lo sviluppo di un demos europeo. La ri-abilitazione della cittadinanza, oltre le accuse di ipocrisia e di filisteismo, mosse rispettivamente da Marx e Nietsche, e alla ricerca di una sua declinazione che recuperi l’identità riconciliata di Europa con l’Altro, è la sola via perché l’Europa possa effettivamente avanzare la sua proposta politica e aprire le porte ad una piena convivenza tra sentimento di appartenenza e integrazione che da sempre ha costituito il DNA delle nazioni europee, come segnalano con la consueta profondità le parole di Ortega Y Gasset:

“ciascuna delle nostre nazioni, in quanto società particolare, possiede fin da principio due dimensioni. Nell’una di queste dimensioni ciascuna vive in seno alla grande società europea costituita dal grande sistema di usi europei, a cui, molto impropriamente, diamo il nome di “civiltà europea”. Nell’altra dimensione, ciascuna si comporta secondo il repertorio dei suoi usi particolari, cioè differenziali. Ora, se abbracciamo con un solo colpo d’occhio tutto il passato occidentale, noi rileviamo che esiste un certo ritmo nella predominanza di una delle due dimensioni sull’altra».[xxvii]

II – «Desiderai essere un cittadino»: storie della coscienza europea tra continuità sussidiaria dell’uomo nel cittadino e carattere borghese…

Sin qui ho tratteggiato il legame tra processo di integrazione e identità europea a cavallo tra secondo e terzo millennio lungo quel sottile filo rosso rappresentato dalla riflessione sulla postmodernità; ho segnalato, in particolare, all’interno di quest’ultima, il composito dibattito sulla Riabilitazione della filosofia pratica, richiamando anzitutto la originaria componente aristotelica. Occorre peraltro ribadire che entrambe meriterebbero approfondimento ben più articolato giacché è fondato ritenere che esse costituiscano il cuore del dibattito sulla postmodernità, da cui in qualche modo hanno preso vita, per così dire, le arterie fondamentali e più vitali della discussione sulla globalizzazione postmoderna, nei suoi versanti giuridico, politico, economico, etico e in definitiva antropologico tout court. Ma anche della stessa riflessione sulla appartenenza ad una comunità civile e sulla costituzione di una comunità politica che ha accompagnato lo sviluppo, se non anche la stessa creazione, di nuovi modelli per esprimere e dare forma al fenomeno dei processi integrativi, al di là del logorato retaggio simbolico della sovranità nazionale, tra i quali esemplarmente proprio il modello (prima della Comunità e adesso) dell’Unione europea.

Si è fatto cenno, in tale senso, che proprio la discussione sulla pratica, sull’agire dell’uomo, tanto nella sua dimensione individuale che collettiva, conduce in definitiva ad individuare nell’istanza (ri)fondativa il segno essenziale ultimo della postmodernità. E tale ri-costruzione muove significativamente, in quella che certo non a caso è stata definita anche filosofia della polis, dal cittadino, nello sforzo teorico di una ri-abilitazione che è il presupposto necessario, nella strategia dei teorici della riabilitazione, per tornare a riflettere sull’uomo[xxviii].

Si tratta dunque di mettere in discussione le scienze pratiche singolarmente considerate e nel loro rapporto per definirne l’orizzonte epistemico proprio di ciascuna. La categoria concettuale della cittadinanza è a questo proposito emblematica e rivela tutta la problematicità di quel rapporto e la necessità di una sua ridefinizione. Il rapporto tra diritto e politica e, lungo la sottile linea rossa che li separa, quello tra diritto naturale e diritto positivo, mette in gioco a tale riguardo la continuità ovvero la frattura tra diritti dell’uomo e diritti del cittadino lungo la direttrice che congiunge la problematica identitaria descritta dall’istituto della cittadinanza – autentico e decisivo punto di convergenza tra identità individuali e identità collettive – alla riflessione moderna e postmoderna sulla sovranità: se tutti nasciamo uomini perché mai ogni uomo non dovrebbe poi avere, tra quelli umani, e parafrasando Hannah Arendt, il diritto al fondamentale diritto alla cittadinanza? E che cosa giustifica, nella identica condizione umana dei postulanti, l’attribuzione esclusiva di una sfera di diritti a coloro che appartengono alla Città, ne sono cittadini? O in altri termini, modificando il punto di osservazione, quale statuto dell’apolide, del rifugiato e infine dello straniero tout court ne salvaguarda l’umanità?

E’ lungo questo scenario problematico che si gioca il senso del processo riabilitativo del cittadino nella sua difficile continuità con la domanda identitaria fondamentale sull’uomo. Domanda che, all’interno della crisi della coscienza europea ha una valenza duplice: per un verso, ri-abilitare la nostra identità di uomini e cittadini europei e per l’altro affrontare il rischio che ogni processo di riabilitazione del cittadino porta con sé: definire l’appartenenza e consolidare una identità collettiva e le identità individuali che vi confluiscono ma ad un tempo pagare il prezzo dell’esclusione più o meno radicale di ogni altro. E rischiare di eludere per tale via la domanda che la crisi dei modelli di ordine e dei modelli integrativi della nostra epoca reca in sé, nella difficoltà di realizzare una precisa actio finium regundorum… dei confini estremi della città, delle periferie che segnano i limiti ultimi della appartenenza e oltre i quali si configura l’esclusione e con essa si scorgono i tratti dello straniero: chi è (sarebbe) lo straniero se il cittadino è (diventasse) globale? E, reciprocamente, chi sono (sarebbero) i cittadini in una società senza stranieri?

Nella prima direzione, della riabilitazione della nostra identità di uomini e cittadini europei, emblematico è l’insegnamento di Schmitt, per il quale “Si potrebbero analizzare tutte le teorie dello Stato e le idee politiche in base alla loro antropologia, suddividendole a seconda che esse presuppongano, consapevolmente o inconsapevolmente, un uomo «cattivo per natura» o «buono per natura».” e, citando adesivamente H. Plessner: «non esiste nessuna filosofia e nessuna antropologia che non sia rilevante politicamente […] filosofia e antropologia, in quanto sapere specificamente orientato al tutto, non possono neutralizzarsi»[xxix].

L’identità europea conosce in particolare due modelli, due antropologie politiche e giuridiche del cittadino di riferimento, l’uno essenzialmente fondato su un modello di ordine naturale, l’altro, al contrario, sulla costruzione artificiale dell’ordine[xxx].

In questo senso ho utilizzato nel titolo della mia relazione una celeberrima frase tratta dalla clausola testamentaria di uno dei più insigni giuristi del XIX secolo, Theodor Mommsen, che esprimeva per l’appunto il desiderio di cittadinanza, inappagato e ormai non più realizzabile per il celebre studioso romanista. Le dense parole dello studioso tedesco, scritte nel 1899 su un foglio di carta da lettere, evidenziano la problematicità della categoria del cittadino e delle sue molteplici determinazioni e insieme la fecondità della riflessione filosofico-giuridica quale via per porsi inoltre, indirettamente, un interrogativo di portata più ampia, sul senso della politica all’interno della modernità:

«Io non ho mai avuto e mai agognato posizione e influenza politica; ma nel mio intimo, e, credo, con ciò che in me è di meglio, sono sempre stato un animal politicum, e desideravo di essere un cittadino (borghese, nella traduzione di Sternberger). Questo non è possibile nella nostra nazione nella quale il singolo, e sia pure il migliore, non trascende il servizio nelle file e il feticismo politico. Questo straniamento interno dal popolo cui appartengo, mi ha indotto in tutto e per tutto a non presentarmi con la mia personalità, per quanto mi fosse in qualsiasi modo possibile, dinanzi al popolo tedesco, che non stimo.[xxxi]»

E’ questo il singolare lascito di Mommsen, ripreso anche nel titolo da Dolf Sternberger in un denso studio e poi in un saggio dedicato agli aspetti del carattere borghese[xxxii], e che ha attratto anche l’attenzione della dottrina italiana[xxxiii]. La radicalità del messaggio dell’insigne studioso è peraltro tanto più evidente in quanto esso serve ad un tempo a proporre un approfondimento categoriale del termine politica, che è indispensabile per comprenderne sino in fondo la complessità e giustificare l’altrimenti incomprensibile presa di distanze dal popolo tedesco, e attraverso il quale solo è inoltre possibile individuare gli slittamenti semantici e le metamorfosi del concetto del politico che ad essi si accompagnano. E’ lo stesso Sternberger, assai affine nella formazione ad Hannah Arendt, la compagna di studi di Heidelberg, a sottolineare che ciascuna parola ha un significato, e che non è detto tuttavia che comporti un concetto. In uno studio dedicato proprio al vocabolo politica ed al concetto del politico, selezionato dallo stesso scrittore per una raccolta apparsa postuma, si sottolinea che parlare del vocabolo politica significa interrogare il significato, i significati, la storia del suo significato… “Ma occupandoci di scienza, per esempio di scienza politica, non ci accontenteremo dell’uso delle parole, dell’uso del vocabolo «politica» e del vocabolo «politico» nelle sue accezioni abituali, quotidiane. Noi intendiamo trovare un concetto della politica, un concetto del politico…”.[xxxiv] Ed è proprio attraverso un tale studio genealogico-concettuale che l’insigne Autore ci consente di comprendere il senso più autentico della disposizione testamentaria mommseniana, segnalando lo slittamento semantico che nel passaggio al latino e poi alle lingue moderne ha prodotto la rottura del legame linguistico tra lo Stato, i cittadini e gli affari e le istituzioni statali-civili.[xxxv] Lo stesso Sternberger, nello studio dedicato agli aspetti del carattere borghese, identifica appunto il Bürger con il borghese, diversamente da quanto fa Giorgio Pasquali nel tradurre in italiano la clausola testamentaria di Mommsen, laddove il vocabolo tedesco è reso con cittadino: desiderai essere un cittadino, appunto, e non, invece, un borghese. Tornano ad emergere dunque i segni della crisi di identità che attraversa la coscienza europea nei secoli…

La parola tedesca Bürger ha infatti un duplice significato: essa individua tanto il citoyen (cittadino) della Rivoluzione francese che il bourgeois (borghese). La confessione di Mommsen apparirebbe così, nelle parole del filosofo e teorico tedesco, due volte paradossale.

Anzitutto perché esprimerebbe un rammarico, quello di non essere riuscito ad essere un borghese, in evidente contrasto con le devastanti critiche di Marx e Nietzsche, il primo dei quali ha marchiato la borghesia con l’infamante carattere dell’ipocrisia, e il secondo dei quali ha tributato allo spirito e alla morale borghese il carattere del filisteismo; e contro la critica dei bohémiens e dei letterati e dello stesso fronte critico interno alla borghesia medesima. Dopo le quali tutte assai difficile appare pensare possa esservi qualcuno che voglia ancora fregiarsi (o macchiarsi…) con un simile appellativo.

Ma poi anche per il fatto che sono proprio i primi decenni del nuovo Impero, nei quali pure si collocano l’esperienza di vita e il formarsi del desiderio che lo stesso Mommsen considera irrealizzato nell’approssimarsi della fine dei suoi giorni, a segnare il periodo più florido e di maggiore potenza della coscienza borghese e delle sue realizzazioni, e in cui dunque più agevole sarebbe stato portare a compimento quel desiderio.

Non è questo, evidentemente, il senso della disposizione testamentaria di Mommsen: il suo desiderio di cittadinanza è ben altro da una adesione allo spirito borghese, quello spirito conformemente al quale la politica rovinerebbe addirittura il carattere. Esso è desiderio di riabilitare la radice più profonda della coscienza politica europea: la naturale politicità dell’uomo che è espressa nella formula aristotelica dello zoon politikon. Il discrimine tra le due visioni è dato dal senso dell’appartenenza alla comunità: l’antropologia politica posta a fondamento del pensiero occidentale, che costituisce le autentiche radici dello ius publicum europaeum e con esso della stessa dinamica integrativa politica e culturale dei popoli europei[xxxvi], trova un solido fondamento nella struttura ontologica della natura. In tale cornice, Aristotele descrive la nascita della città muovendo appunto dall’orizzonte di senso della naturale politicità dell’uomo che si lega ontologicamente alla propria insufficienza a se stesso, quale trova compiuta espressione nel concetto di sussidiarietà – concetto che anima l’intera costruzione aristotelica e significativamente rappresenta uno dei principali istituti chiamati a fondare la costruzione politica dell’Europa da Maastricht in poi, vale a dire da quando proprio quella insufficienza di ciascuno, identità individuale o collettiva, a se stesso di fronte agli altri, ha prodotto lo sgretolamento dei muri e aperto la via a nuove dinamiche integrative in nome delle radici comuni dei popoli europei…

E’ proprio nella necessità di subsidium che è dell’uomo – e nel naturale Ordine che in esso trova espressione – che il desiderio di cittadinanza di Mommsen trova piena e compiuta espressione. E proprio perché fondato su un bisogno, sulla propria insufficienza, esso è un dovere prima ed insieme ad una rivendicazione di diritto. Provo in tale direzione a recuperare il percorso argomentativo di Aristotele. Esso prende le mosse a tale proposito dal presupposto platonico che l’individuo, preso da sé, non è sufficiente a se stesso. Se l’uomo bastasse a se stesso non ci sarebbero le unità sociali, dalla famiglia allo stato. E d’altra parte, proprio per questo, la società non ha un diritto proprio ma serve gli individui.

Per questa ragione – è questo il primo movimento in cui si traduce l’assunto della naturale politicità – nella costruzione di Aristotele l’uomo e la donna si uniscono per fini riproduttivi e il padrone e il servo lavorano insieme a partire da diverse disposizioni, in quanto la loro unione è ciò per cui entrambi possono sopravvivere. Così è naturale anche l’origine della famiglia, comunità sociale fondamentale che si costituisce per la vita di tutti i giorni, in cui i figli nascono già come membri di tale comunità e tale loro appartenenza si giustifica, secondo lo stesso principio naturale, per il loro stato di assoluto bisogno e di dipendenza dai propri genitori. Da questa deriva il villaggio, la prima comunità volta a soddisfare un bisogno non strettamente giornaliero, attraverso la costituzione di nuovi nuclei familiari ad opera dei figli, che abbandonano la primigenia indigenza assoluta per conoscere le forme in cui la incapacità di bastare a se stesso si manifesta nella condizione di uomo, e dei figli dei figli, e dalla loro unione. L’unione di più villaggi infine genera la città, che sorge per rendere possibile la vita e sussiste per produrre le condizioni di una buona esistenza.

Il cerchio si chiude: perciò ogni città, continua Aristotele, “è un’istituzione naturale se lo sono anche i tipi di comunità che la precedono, in quanto essa è il loro fine; cioè diciamo che la natura di ciascuna cosa è quello che essa è quando si è conclusa la sua generazione […] Ora, lo scopo e il fine sono ciò che vi è di meglio; e l‘autosufficienza è un fine e quanto vi è di meglio.” (corsivo mio)

Certo, come pure è stato osservato, questo naturalismo esprime una sussidiarietà che con terminologia moderna potremmo chiamare prettamente orizzontale; per quanto a noi interessa, tuttavia, è altrettanto evidente che ad un tempo esso giustifica la stessa sussidiarietà verticale, quale forma della organizzazione su più livelli di governo della sfera politica nazionale o internazionale. Infatti, in questa originaria declinazione, il principio sussidiario implica la concezione della comunità o della società come un ausilio e sostegno per l’individuo, e delle più elevate forme di comunità e società come aiuto e supporto per le forme inferiori e in ultima analisi per l’individuo[xxxvii]. Ma questo segnala ad un tempo la priorità logica, e per così dire inscritta nel codice genetico, della sussidiarietà orizzontale rispetto a quella verticale e la comune derivazione dalla dimensione di servizio all’individuo e al raggiungimento della autosufficienza di questo che si persegue a livello di ogni comunità sociale intermedia e più in là delle comunità politiche con finalità generali nella ricerca del bene comune di tutti gli associati [xxxviii].

Pertanto, la formazione di ulteriori comunità sociali intermedie o di nuove comunità politiche affonderebbe le sue radici nell’aiuto e più chiaramente nel bisogno immediato di aiuto degli individui e in via mediata delle società o delle comunità politiche intermedie, anche nazionali, in relazione alla intelligenza ed al conseguimento di un bene comune che ha carattere sempre più globale, e della conseguente unione per formare nuovi livelli di governo, com’è per il caso della stessa Unione Europea. Rispetto alle quali, in termini aristotelici, la doverosa attenzione per una dimensione orizzontale della sussidiarietà va coordinata con la assai più presente e frequente declinazione di quella verticale nella comune funzionalità di tutte le aggregazioni sociali e politiche agli individui, dalla cui incapacità di bastare a se stessi traggono origine secondo l’ordine naturale delle cose[xxxix]. Al di là (di) e contro ogni corruzione del proprio carattere borghese che evidentemente riguarda una ben diversa e più superficiale radice della politica che, nello slittamento semantico che abbiamo prospettato, altro non può dare che… frutti geneticamente modificati…

C’è almeno un’altra considerazione che occorre svolgere. Si tratta di rispondere alla possibilità di una lettura organicista del pensiero di Aristotele – la quale segnala l’assorbimento dell’individuo all’interno della comunità politica – e così lo smarrimento dell’uomo, e per quanto più da vicino ci riguarda la sua irripetibile individualità nella con-fusione col cittadino – e si nutre tra l’altro della tesi aristotelica secondo la quale “nell’ordine naturale la città precede la famiglia e ciascuno di noi. Infatti tutto precede necessariamente la parte” ed insieme “è chiaro che la città è per natura e che è anteriore all’individuo, perché se l’individuo, preso da sé, non è autosufficiente, esso sarà rispetto al tutto nella stessa relazione in cui lo sono le altre parti”.

Tale ricostruzione, che segue nel testo della Politica l’uso di una analogia tra l’individuo e le comunità pre-politiche e gli organi del corpo umano in grado di compiere le loro attività solo dentro l’organismo cui appartengono, e che pure annovera importanti consensi[xl], non mette conto che la genesi della Città si radica nella condizione umana individuale, che ne è il presupposto antropologico e insieme l’orizzonte di riferimento. L’uomo è – lo si ripete – un animale politico siccome egli è alla ricerca di una autosufficienza che, in quanto individuo uomo, non ha. Per tale ragione, c’è in tutti lo stimolo a costruire una delle naturali comunità descritte da Aristotele – e particolarmente la polis, nella quale emerge la propria specificità di essere non semplicemente naturale ma politico che può realizzare il proprio fine individuale più alto proprio attraverso una partecipazione attiva e cosciente che consente di comunicare con gli altri a mezzo del discorso e dell’attività politica[xli]. Rispetto ad un assorbimento dell’individuo nella comunità, vale qui, insomma, nella prospettiva di un ordine naturale immanente, quanto pure si può osservare a proposito dell’ordine metafisico cristiano della Città di Dio, che certo preesiste ad ogni singola esistenza umana e ne è il fine ma non sacrifica l’individuo e la sua libertà di scelta: l’uomo conserva la propria assoluta indipendenza ed assume le proprie decisioni senza vincoli di fronte allo stesso Ordine metafisico di Dio, il quale in un apparente paradosso è invece “soggetto” al libero arbitrio dell’individuo. Ma la specificità e la piena realizzazione di sé coincide senza residui con un libero arbitrio che si svolga in coincidenza della libertà “decisa” per lui dall’Ordine divino nel quale si inscrive il progetto individuale assegnato a ciascuno.

D’altra parte, anche la critica aristotelica a Platone e all’anonima relazione di comunione di donne, bambini e proprietà conferma l’assenza di una ipostatizzazione della comunità politica. Nel libro secondo della Politica, dedicato proprio ai limiti della comunanza, Aristotele giunge a confermare che l’orizzonte ontologico nel quale si inserisce la naturale costruzione della polis è naturalmente funzionale allo scopo per il quale gli individui, e le comunità sociali intermedie, si sono uniti per costituirla: il raggiungimento dell’autosufficienza. Rispetto ad essa una unità minore e il mantenimento della dimensione di servizio della polis e delle comunità sociali all’individuo consegue logicamente ed è condizione della stessa esistenza di una autentica comunità politica naturale[xlii].

Non vi è dubbio che le dinamiche storiche e i processi integrativi e dis-integrativi cui esse danno corso condizionano la percezione delle identità individuali e collettive e con esse la elaborazione di dottrine politiche diverse che si radicano come detto in discorsi sull’uomo e dunque modelli antropologici differenti. Lo Stato moderno nasce in tal senso a compimento di un movimento centripeto determinato da istanze pacificatrici e neutralizzanti dei conflitti civili e religiosi interni. A seguito della pace di Westfalia, la versione politica della sovranità, elaborata da Hobbes, si astrae dalla determinata congiuntura storico-politica e tuttavia muove da un modello antropologico che certo si lega alla diffusa conflittualità dei tempi in cui è concepito: homo homini lupus.

L’identità europea e la crisi della coscienza europea. C’è dunque un’altra identità che l’Europa ha affermato e che occorre richiamare all’interno di una riflessione sulla cittadinanza, che proprio in tale contesto si manifesta come una delle parole chiave per la comprensione del pensiero moderno. La critica ad Aristotele è chiara ed esplicita e riguarda anzitutto l’antropologia di riferimento, quale presupposto della teoria politica. L’uomo è un animale più pronto al conflitto che non alla socialità (e alla politicità) per cui le comunità politiche possono nascere solo a seguito di un contratto: insomma lo Stato non è per natura ma per arte; la naturale politicità sarebbe peraltro contraddetta anche dal fatto che le comunità politiche traggono origine (solo) ad un certo punto della storia[xliii]. Prescindendo qui da approfondimenti che pure meriterebbero grande attenzione[xliv], risulta evidente che la teoria della sovranità assoluta declina il rapporto tra autorità e libertà sacrificando la seconda alla prima, sino ad invertire la polarità del rapporto tra pubblico e privato e a delimitare il campo di esercizio delle libertà medesime al più nella sfera privata[xlv].

La scomparsa dello zoon politikon, insomma, si accompagna alla costruzione di nuovi confini della politica, e l’ordine alla cui base si pone il contratto stipulato con il Leviatano – assai significativamente rappresentato come mostro a cento teste a simboleggiare un pluralismo sociale che mette capo ad un potere diffuso e in qualche modo già spartito – è un ordine non più naturale ma costruito sulla volontà del sovrano, di fronte alla quale il civis, cittadino, è paradossalmente suddito del suo stesso prodotto. Alla luce di tale novità, risulta rivoluzionata anche la logica da cui muove ogni teoria della sussidiarietà, secondo cui ogni potere è legittimo se costruito ed in quanto sia necessario sussidio all’uomo-cittadino. E’ questo l’ambito in cui si costruiscono le libertà dei moderni come libertà dallo Stato: la politica corrompe il carattere borghese e il tradizionale scopo dell’eudaimonia, la felicità, si trasforma nel diritto personale dell’uomo ad aspirare alla felicità segnando la migrazione nella sfera individuale e soggettiva del privato[xlvi]. Questo peraltro non toglie i meriti e le esigenze storiche della costruzione dello stato moderno come risposta alle istanze di realizzazione di un nuovo Ordine europeo attraverso l’attribuzione allo stesso di alcuni caratteri essenziali, vale a dire impersonalità, originarietà e assoluta indipendenza, in quanto superiorem non recognoscens, sulla base territoriale che descrive i confini e l’appartenenza ad una comunità ordinata di stati, ciascuno parimenti dotato di sovranità esclusiva.

E’ nel nuovo contesto segnato dall’emergere dello stato assoluto che si sviluppano le altre, almeno storicamente meno profonde, radici, che costituiscono altrettante matrici della riabilitazione della sussidiarietà nell’ambito della politica europea, la liberale e la federalista[xlvii], e con essa della stessa cittadinanza.

Elaborate tuttavia all’interno del nuovo modello antropologico-politico di riferimento nel quale si inscrive la teoria della sovranità, esse corrono il pericolo di rimanerne, per così dire, condizionate “geneticamente”[xlviii]. Sicché la loro azione è comunque quella di rivendicare all’individuo spazi che il nuovo, artificiale, ordine gli ha sottratto nel diverso statuto antropologico di suddito che gli ha assegnato. Questo è particolarmente evidente per le prime formulazioni teoriche del pensiero liberale, si pensi anzitutto a Locke e Smith, che “spoliticizzano” l’orizzonte della libertà, annettendolo alla sfera privata (per l’appunto priva della politica, del publicum) e, di conseguenza, riducono la libertà a libertà negativa dallo Stato, sancendo corrispondentemente il divieto di intervento dello Stato in quell’ambito. A tale declinazione politica, si lega, come è noto, quella economica, giacché l’economia è la sfera legata alla amministrazione della casa e, dunque, appartiene a quella intimità, propria per l’appunto della sfera domestica, nella quale si realizza la libertà dell’uomo che rivendica la medesima declinazione negativa di libertà dallo Stato.

Quindi proprio l’orizzonte nel quale si collocano fa luce sulle ragioni del forte individualismo che si accompagna a tali formulazioni, sicché la funzione regolatrice dei rapporti sociali assegnata al mercato può essere svolta solo all’interno di una società di individui e in contrasto con il naturale corporativismo di tutte le comunità sociali, che rappresentano soggettività meramente derivate e secondarie, e avrebbero inevitabilmente finito per ostacolarne il corretto funzionamento[xlix]. Ed è lungo questa direttrice che prende corpo lo spirito borghese, che per l’appunto manifesta un estraneamento dalla politica, della quale giunge a denunciare il tratto di corruttore del proprio carattere, smarrendo così insieme all’originario senso della libertà anche quello di una Politica che non conosce fratture tra l’uomo e il cittadino.

In questo senso, proprio l’Europa di Lisbona apre ad una forma di riabilitazione della politica ed insieme della categoria concettuale della cittadinanza attraverso il principio di sussidiarietà, nella sua nuova declinazione, finalmente anche espressamente orizzontale[l]. Questa dovrebbe rappresentare, per così dire, l’atto di sdoganamento della società civile, la riapertura di quei canali in cui è stata costretta la contrapposizione tra stato e società civile, nata e rivendicata in nome della concezione moderna della libertà, dapprima nella forma dell’astensione dello stato dall’intervento e poi, in nome dei principi dello stato sociale, anche in quella di un intervento limitato tuttavia a superare gli ostacoli all’esercizio delle proprie libertà. Riattivando la dialettica tra dovere e diritti, e la priorità logica e cronologica del primo, dialettica propria dell’originario senso del subsidium che traduce l’insufficienza dell’uomo a se stesso[li], la naturale politicità dell’uomo e il suo irrinunciabile desiderio di cittadinanza…

III – Mondializzazione e sovranità: globalizzazione dei diritti e cittadinanza europea

In questa duplicità di storie – che è storia della crisi della coscienza europea e della domanda identitaria individuale e collettiva sottesa alle dinamiche, tanto dis-integrative quanto integrative, che attraversano il XX secolo sino ad affacciarsi sul primo decennio del terzo millennio – si inserisce, caratterizzandola e condizionandone sostanzialmente il corso ulteriore, la contingenza storica della globalizzazione o meglio mondializzazione. Questa incide profondamente sull’orizzonte di senso della politica, del diritto, dell’economia e dello stesso discorso sull’uomo tout court, in particolare condizionando l’orizzonte di senso della cittadinanza, quale istituto che da un lato determina e consolida l’appartenenza ad una determinata comunità politica ma dall’altro corrispondentemente sancisce l’esclusione. La teoria della sovranità, nella declinazione che caratterizza la costituzione degli stati-nazione, aveva in particolare inteso risolvere il problema principalmente attraverso l’individuazione di due criteri giuridici che definiscono l’identità del cittadino in relazione al diritto secondo il sangue e secondo la terra[lii]. Così l’altro, lo straniero, era «semplicemente» colui che non ha la medesima nazionalità: in tale prospettiva tanto la decisione sovrana sull’unità politica quanto la norma fondamentale dell’ordinamento giuridico segnano la contiguità di diritto e politica, che caratterizza in definitiva strutturalmente tanto le teorie di diritto pubblico decisioniste à la Schmitt che quelle figlie di una dottrina pura del diritto à la Merkl e à la Kelsen, e garantiscono in forme diverse l’unità interna dello stato…[liii] ma a costo di produrre due ferite assai profonde nell’identità giuridica, politica, culturale e antropologica dell’uomo europeo[liv]: il suddito, di cui si è già detto, e lo straniero, che però è di fatto anche l’apolide[lv] e l’appartenente a minoranze, primi cugini secondo la definizione di S. Lawford Childs richiamata da Hannah Arendt[lvi], ed allora vede negata la sua stessa umanità, è escluso dalla comunità umana[lvii].

La mondializzazione interviene però ad offrire un nuovo incontro epocale con l’altro che si realizza con la caduta dei Muri. Questa pone nuovamente all’Europa un problema di identità: sembrerebbe che, dal punto di vista geopolitico, si possa costruire un ordine ma la globalizzazione ha già intaccato l’ordine, sta già attaccando le radici della sovranità attraverso l’erosione di quelle che sono le sue categorie di riferimento nella teoria dello stato moderna: popolo, territorio ed appunto governo. L’attacco più radicale è al territorio, ma poi tale attacco incide in definitiva anche sul rapporto che definisce – proprio attraverso l’istituto della cittadinanza – le identità individuali e collettive nazionali[lviii] E’ un processo che porta ad avvertire un senso di prossimità planetaria e si realizza anzitutto per “grazia” delle nuove evoluzioni della tecnica[lix], che conferiscono alla techne un ruolo sempre più importante nella condizione umana e modificativo della stessa natura dell’agire umano tout court[lx], particolarmente nella forma delle tecnologie informatiche. Queste accrescono anzitutto la mobilità di tutte le unità economiche e così determinano una progressiva interdipendenza economica, che si avverte tanto a livello regionale che globale e si accentua proprio in relazione alla velocità con cui possono essere realizzate le operazioni. Rispetto ad una tale velocità operativa peraltro ci sarebbe da chiedersi quali determinazioni legislative sovrane – e di conseguenza anche quale partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà dello stato come momento di espressione delle identità democratiche collettive e delle dinamiche integrative di una certa singolare comunità politica nazionale, per quanto schmittianamente in forma di provvedimenti motorizzati[lxi] – possano essere al pari di veloci colpi di click con i mouse dei propri computer collegati virtualmente ai mercati di tutto il pianeta.[lxii]

Non basta. La mondializzazione non è solo globalizzazione dei mercati; essa riguarda anche la comunicazione, la cultura, l’ideologia liberale, la politica[lxiii], e all’insegna del nuovo politeismo determina interdipendenze in ognuno di questi settori; interdipendenze che riscrivono la geografia del potere statuale[lxiv] e ne fanno l’espressione di una serie di accordi, limitazioni più o meno concordate, partecipazioni a diversi organismi internazionali, ma anche nazionali e regionali, che descrivono la costellazione postnazionale e la sovranità postmoderna[lxv].

Da questo punto di vista non vi è dubbio, infatti, che la crisi della sovranità, anzitutto come crisi della fiscalità (per l’impossibilità di localizzare i grandi capitali sovranazionali con la loro rete delocalizzata, che fa sistema in frode ad ogni etica contributiva capitalista) mina profondamente lo Stato sociale europeo. Altrettanto sicuro è che nessuno Stato, pur se egemone a livello geopolitico, può progettare e realizzare sino in fondo una politica economica che influenzi a piacimento le dinamiche sistemiche e a rete della globalizzazione. E’ inoltre certo – e ciò incide profondamente sull’orizzonte di senso dell’istituto della cittadinanza, quale sottile filo rosso che definisce il confine tra l’affermazione della appartenenza e la esclusione dell’estraneità – che la stessa contrapposizione amico-nemico perde pregnanza nella globale interdipendenza delle sovranità depotenziate postmoderne. E’ vero, ancora, che le stesse identità nazionali sono progressivamente de-strutturate dalla diffusione di valori e culture transnazionali, che sembrano quasi “assecondare” le “velocità aggregative e disaggregative” dei pixel; è vero pure e procede nella medesima direzione, costituendo un altro evidente segno della riconfigurazione della sovranità in divenire all’interno del nuovo laboratorio europeo, che la stessa funzione del battere moneta, prerogativa essenziale della sovranità, è stata sottratta proprio nel caso dei Paesi interessati dal processo di integrazione europea alle banche nazionali ed affidata alla banca centrale europea. Vero è insomma, che anche la sovranità assume forme reticolari, e a geometrie variabili secondo le rapide dinamiche della mondializzazione. Vero è inoltre che essa si rimodula, acquista nuove identità, proprio nelle cooperazioni tra stati e nelle aperture a soggettività nuove, in forma di unioni, organismi internazionali e quant’altro, oltre che nell’altra apertura – verso l’interno – al pluralismo istituzionale, che incontra le sensibilità e gli interessi nella loro dimensione locale segnalando le nuove prospettive entro cui si inscrive (al di là del retaggio simbolico della sovranità) la declinazione postmoderna dell’appartenenza, alle comunità politiche particolari e poi a quelle sussidiarie e vieppiù generali. O in altre parole vero è che il (non) sovrano non decide da solo, perché non è nelle condizioni di farlo, che l’unità politica non si conclude entro lo stato e che la sovranità è (esiste) solo in quanto sia inclusiva[lxvi].

Allora, la crisi della coscienza europea – che è crisi della localizzazione dell’ordine, e anzitutto della unitarietà di un ordine internazionale fondato sui criteri di Westfalia, su sovranità nazionali che tutte parimenti non conoscono o non dovrebbero conoscere superiore – è una crisi che, nonostante ogni perdurante tentativo in contrario, anche all’interno del laboratorio politico e giuridico dell’Unione europea, probabilmente non si può affrontare con gli (i soli) strumenti che abbiamo, con le categorie fondanti dello jus publicum europaeum.

Il vero punto di svolta è allora, tornando alle osservazioni iniziali, il senso della condizione umana, l’identità umana quale intaccata e messa in crisi dai fenomeni dell’accelerazione di velocità delle nuove tecnologie, dall’annullamento (tendenziale se non infinito) della dimensione spaziale e di quella territoriale – e basti pensare ancora alle comunicazioni e alle transazioni economiche e finanziarie nelle quali pure è evidente il denominatore comune assunto dalla techne in questo processo postmoderno di convergenza tra accelerazione ed annullamento delle dimensioni spaziale e temporale, che ancora una volta muove dai campi dell’economia e della finanza e condiziona significativamente la definizione del senso dell’agire umano in tutti gli ambiti delle scienze pratiche, particolarmente della politica e del diritto nella loro problematica relazione con l’economia e con l’etica[lxvii].

Penso alla cosiddetta globalizzazione del diritto, che pure ho richiamato significativamente nel titolo della relazione. La vera globalizzazione del diritto (perciò cosa al momento ben diversa dal pieno riconoscimento a livello sostanziale del fondamentale diritto umano ad avere diritti) è in realtà, se non solo certo principalmente, una estensione alle nuove forme e velocità in cui la postmodernità ha reso possibile concludere le transazioni economiche (in particolare quelle finanziarie), del diritto economico internazionale. Perché certo quella convergenza tra velocità e annullamento delle distanze aprono ulteriormente le frontiere nazionali dell’economia, verso le quali il diritto economico internazionale era peraltro da sempre stato insofferente. E ancora una volta il diritto economico internazionale mostra di essere assai più elastico e capace di gestire i canali che vengono creati dalle nuove tecnologie e di muoversi agilmente attraverso essi. Non è pertanto un caso che, dal punto di vista della globalizzazione dei diritti o del diritto, il versante in cui questa può ritenersi essere già cominciata, ed essere pure rapidamente giunta a buon punto, è proprio quello della cosiddetta lex merchatoria[lxviii]. Ed è un diritto che, assai significativamente, vede per così dire travolta la dimensione della validità come propria dimensione costitutiva e si fonda, anzitutto, prevalentemente su quella dell’effettività. Ma qui evidentemente sono gli interessi dei grandi “mercanti” internazionali a farla da padroni…

Le nuove forme di comunicazione offerte dalla tecnologia informatica sembrano a loro volta potenzialmente capaci di de-strutturare progressivamente le identità consolidate e porre la persona – nella sua quotidiana esperienza che è formazione dinamica di identità – al centro di un processo di con-fusione di tratti e valori inter-culturali la cui provenienza e il cui radicamento non è più il (un solo e definito) territorio ma il globo nella sua (fisica e metaforica) sfericità[lxix]. In questo contesto, la riflessione filosofico-giuridica sul desiderio di cittadinanza, e con essa sulla ri-abilitazione della categoria concettuale del cittadino quale si inscrive in particolare all’interno della riflessione sulla postmodernità e all’interno del processo di integrazione europea con cui l’Europa affronta la nuova crisi della propria coscienza, costituisce indirettamente una via per porsi un interrogativo di portata più ampia, sul senso della politica all’interno della modernità. Domanda sulla cui problematicità siamo stati avvertiti da Hannah Arendt: d’accordo che al quesito se la politica abbia ancora un senso si può rispondere semplicemente che il senso della politica è la libertà, ma ciò non soddisfa l’interrogativo più radicale, legato appunto agli sviluppi della modernità: la politica, e insieme ad essa la nostra condizione umana di cittadini, ha ancora un senso?

Ora è vero che l’istituto della cittadinanza costituisce solo un tassello del politico, ma è altrettanto vero che esso appartiene, per così dire, alla sua linea mediana, avendone tra l’altro in comune il baricentro, costituito appunto dal nesso necessità-libertà e dal suo rapporto incrociato con il binomio pubblico-privato quale si configura nello svolgimento storico che dalla filosofia politica classica conduce sino a quella moderna.

La nostra identità, e l’identità singolare di ciascuno, è destinata in tale direzione a divenire frutto di un fluire di umanità diverse, di storie e culture che – si pensi ancora e non solo metaforicamente ai veloci colpi di click che non conoscono confini territoriali – si offrono alla percezione ed elaborazione della individualità di ciascuno verso nuove dinamiche integrative collettive post-territoriali[lxx]. In questo senso, assai importante è altresì prendere atto che le dinamiche identitarie sono chiamate a muovere dal riconoscimento del proprio fondamento nel rapporto esistenziale io-altro, all’interno di processi che accostano gli uni, individui e comunità politiche, agli altri, attraverso una logica dinamica che mi sembra si possa con qualche efficacia definire dell’inter, una (dia)logica che si specifica per il rifiuto di ogni sclerotizzazione radicale di identità consolidate e affida al dialogo inter-culturale, inter-religioso, inter-nazionale il processo di progressiva acquisizione di una sempre meglio definita identità umana. Questo significa, richiede, che le culture in gioco devono essere caratterizzate da una identità abbastanza forte per sfuggire al pericolo dell’assimilazione della più debole da parte di quella dominante[lxxi] in un ormai anacronistico conflitto di civiltà. Che all’interno della politica dell’Occidente, come ha da ultimo dimostrato la politica della precedente amministrazione americana di Geroge W. Bush (che qualche proselito ha fatto pure da noi nel Vecchio continente) è peraltro la tentazione riduzionista più forte di un’Europa che ha assimilato già l’altro nella prima mondializzazione, quella del 1492, pagando un prezzo altissimo- tanto nel numero impressionante di vittime, prossimo agli ottanta milioni di esseri umani, che nell’impoverimento del proprio patrimonio di diversità antropologiche[lxxii]. E che non a caso muove formalmente dalla ricerca interna di Unità nella diversità verso un compiuto processo di integrazione dei popoli europei, e che sperimenta sostanzialmente tutte le difficoltà di una dinamica integrativa nella quale sono chiamate a convergere le diversità nazionali, pure nel rispetto reciproco segnato dal riconoscimento del fondamentale principio di sussidiarietà.

Se le dinamiche dis-integrative e i processi identitari collettivi (in qualche misura anche ri-aggregativi delle identità frammentate) che si accompagnano alla costruzione dei Muri fra Est e Ovest negli anni successivi alla fine del conflitto mondiale e all’inizio della guerra fredda, non possono che muovere dall’economia e accantonare l’idea – pure presente nei Padri fondatori delle Comunità – di una Unione politica in un’Europa all’epoca divisa in blocchi, è la caduta di quei muri (pure già erosi insieme alle sovranità statali nazionali dalle dinamiche globali dell’economia) a dare il là alla ri-costituzione di un processo identitario europeo attraverso dinamiche di progressiva integrazione delle realtà sovrane separate dalle vicende della Storia dalla comune madre Europa. L’ultimo interrogativo del nostro studio si colloca all’interno dei movimenti centripeti suddetti, realizzati attraverso una serie di successivi allargamenti che quali a loro volta hanno richiesto intense e delicate fasi di calibratura tra i patrimoni costituzionali formali e sostanziali degli ordinamenti giuridici e politici degli stati candidati all’adesione e il patrimonio condiviso dell’Unione[lxxiii] – quale determinato riscoprendo nella evoluzione nomodinamica dell’ordinamento europeo le radici comuni dell’Europa.

Si tratta di affrontare il tema del senso di una strategia di ri-abilitazione della Politica e del cittadino nella attuale fase di mondializzazione postmoderna che si propone di giungere a coniugare istanze globali e sensibilità locali. In altre parole, bisogna sinteticamente chiedersi: a che punto è la crisi della coscienza europea e quali possibilità l’istituzione della cittadinanza europea apre per fronteggiare la crisi di Ordine che caratterizza la nostra epoca e per consentire una più ampia apertura alla globalizzazione dei diritti, che muova dal coniugare il diritto alla identità civica con modelli (di ordinamenti giuridici sovrani) inclusivi di cittadinanze? O, in altre parole, per consentire una globalizzazione dei diritti che permetta di dare senso all’istituto della cittadinanza nei giorni in cui il sovrano, se pure non è stato decapitato, sembra assente o è, anch’egli, globale?

In questa cornice, nel processo di politicizzazione dell’Unione economica avviato a Maastricht, la decisione dell’Europa è come detto quella di istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei Paesi dell’Unione e con ciò stesso portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. In tale modo, dunque, i cittadini sono finalmente riconosciuti in concreto, almeno formalmente, come il vero fondamento di ciascuna e tutte le comunità politiche dell’Unione, in conformità al principio di sussidiarietà.

All’interno di tali dinamiche integrative, proprio dentro il contesto sin qui descritto e caratterizzato dal fenomeno della mondializzazione e con esso dalla crisi delle sovranità nazionali e delle stesse categorie concettuali fondamentali del diritto pubblico europeo si sviluppano interrogativi di difficile soluzione sul piano teorico e tecnico-giuridico.

Anzitutto: è possibile ancora, kelsenianamente, rimettere alla delimitazione dello spazio in cui l’ordinamento giuridico ha validità, secondo le indicazioni prescrittive stabilite a sua volta dall’ordinamento internazionale, la definizione dell’unità dello stato e particolarmente dell’identità collettiva del popolo?

La scelta dell’ordinamento europeo, come noto e come logicamente giustificato per la ampia caratterizzazione intergovernativa e nazionale della procedura di produzione del diritto, procede in una direzione diversa, in un ambiguo compromesso dinamico tra sovranità dell’ordinamento europeo, progressivamente definita di fatto e attraverso una coraggiosa opera giurisprudenziale, e rispetto delle sovranità nazionali, quale affidato, appunto, alla declinazione del principio di sussidiarietà da Maastricht in avanti. Sicché è cittadino europeo, e perciò titolare dei diritti a tale status connessi ma anche dei doveri, anzitutto di partecipazione attiva, dei quali il cittadino è titolare (lo si ribadisce richiamando quanto già detto in tema di sussidiarietà e presumendo che a quella originaria concezione intenda richiamarsi infine l’Europa in cerca delle sue radici, tanto classiche che cristiane), chiunque sia cittadino di uno degli stati membri dell’Unione europea[lxxiv]. L’unità personale dell’ordinamento europeo che definisce l’appartenenza alla comunità europea è così unità nella diversità e pertanto risulta affidata alle determinazioni sovrane di ciascun ordinamento nazionale degli stati membri dell’Unione e non ad una distinta definizione sintetica che definisca una nozione autonoma. Tuttavia, proprio perché di unità deve trattarsi, se pure nella diversità, l’Unione europea ha interesse a sovrintendere alle logiche che sul piano dell’integrazione politica nazionale conducono a decisioni restrittive o di apertura in ordine alla concessione della cittadinanza[lxxv], come pure rileva la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione (1º maggio 2001 – 30 aprile 2004) [lxxvi].

Nello stesso documento, peraltro, in conformità a quanto detto sulla strategia ri-abilitativa del cittadino all’interno del disegno politico e culturale europeo, si sottolinea che proprio in relazione alle vicende che hanno interessato il processo costituente europeo (con la bocciatura del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa) sarebbe un segno importante far ripartire il dibattito sul futuro dell’Unione proprio da una misura concreta e significativa quale quella sulla cittadinanza, come simbolo della volontà di valorizzare l’esistenza di una comunità politica e territoriale per rafforzare il contratto di fiducia tra l’Unione e i suoi popoli.

Alcune riflessioni sul tema della cittadinanza europea a margine del trattato di Lisbona si impongono perciò prima di prospettare delle brevi conclusioni.

Desidero anzitutto specificare la ragione della mia scelta, di lasciare appunto ai margini della trattazione l’ultimo atto del processo di integrazione europea, nonostante esso sia chiamato a rimettere in moto il medesimo dopo il traumatico stop al processo di costituzionalizzazione formale dell’Unione. Come ho già avuto modo di sottolineare altrove[lxxvii], l’art. 6 del Trattato di Lisbona, prevedendo alternativamente: o una procedura articolata nella ratifica degli Stati membri e nel successivo ingresso in vigore alla data del 1 gennaio 2009 o un ingresso successivo per il primo giorno del mese seguente il deposito dell’ultimo strumento di ratifica, è risultato un maturo frutto della prudenza, saggiamente ispirata dalle incertezze dell’attuale fase del processo integrativo e che ha finito per confermare il proverbiale detto…

Proprio per questo, non essendo esso ancora vigente sarebbe stato impossibile sviluppare un discorso sul diritto positivo; inoltre, e comunque, ad una pur sommaria lettura del testo del trattato, risulta chiaro che non vi sono sostanziali modifiche in ordine al tema della cittadinanza europea.

C’è però un dato che può essere interessante, a partire dal quale cercherò di prospettare un orizzonte di riflessione e alcune brevi conclusioni. Il dato che mi pare rilevante nell’economia dello studio che si sta compiendo è quello della redistribuzione dei seggi del Parlamento europeo, resasi necessaria in conseguenza del recente allargamento a 27 (stati membri) dell’Unione. Come noto, l’Europa ha in tale occasione deciso di mutare la base di riferimento assunta per la determinazione della nuova composizione del Parlamento europeo: sicché essa sarebbe dovuta essere sin dall’ingresso in vigore del trattato di Lisbona quella dei cittadini e non più della popolazione. Tale modifica avrebbe evidentemente determinato uno svantaggio per quei paesi, tra cui l’Italia, che sono stati sino ad oggi più restii rispetto ad altri alla naturalizzazione[lxxviii].

Per quanto, ad ogni modo, il mancato ingresso del trattato di Lisbona entro la data delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbia comportato che la distribuzione dei seggi per il periodo 2009-2014 avverrà sulla base delle disposizioni del trattato di Nizza, il tema è comunque di estremo interesse perché la soluzione scelta nella capitale portoghese sembrava essere concretamente il segno della volontà di intraprendere un cammino almeno parzialmente diverso rispetto a quello che concretamente si sarebbe intrapreso di lì a poco in altro ambito quale risposta europea alla crisi dell’Ordine e della sovranità nazionale degli stati in particolare, nel contesto della mondializzazione postmoderna tra fine del secondo e terzo millennio. Intendo fare riferimento al sensibile cambio di rotta di alcuni governi nazionali europei a seguito della recente crisi economico-finanziaria globale: la posizione tedesca appare esemplificativamente emblematica in questo senso di un arretramento della prassi rispetto al dato teorico di un avanzamento «per allargamento» del processo di integrazione europea, che includendo un cospicuo numero di nazionalità sovrane dell’est sembrava in grado potenzialmente di promuovere anche una rimodulazione del senso di ogni appartenenza individuale e collettiva alla comunità politica, oltre i retaggi della moderna sovranità nazionale. Un tale arretramento della prassi si è manifestato concretamente con una chiusura rispetto alle stesse naturali dinamiche sovranazionali dell’economia e della finanza e a protezione delle identità collettive sovrane del «mondo» produttivo nazionale…

Appare interessante, in tale senso, e sembra però esemplarmente significativo delle concrete difficoltà di coniugare dibattito europeo e contesti nazionali (con le loro remore alla cessione formale di posizioni sovrane già però sostanzialmente erose ampiamente) anche il tema delle radici cristiane, oggetto di tante rivendicazioni da parte di ampi settori del dibattito politico italiano in sede di lavori per il trattato che adotta una Costituzione – e poi di tanti rammarichi espressi criticamente dopo il mancato recepimento formale delle stesse nel testo licenziato dalla Convenzione. Rivendicazioni e rammarichi che però poi si fa fatica a coniugare con l’uso di alcune espressioni che quelle radici rinnegano e che esprimono chiusura all’accoglienza e integrazione tra le diverse sponde del Mediterraneo (in cui pure oggi opera l’Unione euromediterranea), espressioni che pure alcuni tra i massimi esponenti politici dell’attuale compagine governativa hanno significativamente pronunciato a pochi giorni dal rinnovo del Parlamento europeo e proprio nel corso e a caratterizzare la relativa campagna elettorale… tra dottor Jackyl e mr. Hyde…[lxxix]

Su questi tema, insomma, il vero problema di fondo è ancora una volta quello di ri-abilitare una unità delle scienze pratiche che ritrovi tanto nella morale individuale che nell’etica pubblica del cittadino (e non solo della classe politica, per intendersi) il denominatore comune in grado di orientare normativamente l’agire umano, altrimenti essendo esposte tanto l’economia che il diritto e la politica alla deriva di un individualismo cieco, incapace di riconoscere nel bene comune il necessario, indispensabile fondamento per una autentica ricerca della felicità individuale, tanto più proprio nell’era in cui ogni cosa che succede in una parte qualsiasi del globo provoca ripercussioni in altre non prevedibili parti del pianeta. E la politica, e con essa quel simulacro del diritto che è il dato positivo e dunque l’espressione di qualunque maggioranza politica, senza controllo alcuno della razionalità e misura dei contenuti di cui è espressione, a richiamare ancora l’espressione platonica nella sua linea di contrapposizione a quella di Schmitt[lxxx], diventa solo il campo in cui ci si contende il dominio sperimentando tecniche sempre più raffinate di captazione del consenso[lxxxi]. In tale contesto, sembra fare discutere assai meno in linea di principio la recente decisione della Spagna di naturalizzare molti immigrati senza consultare i suoi partner[lxxxii], pure oggetto di grande e comprensibile attenzione proprio per il significato politico e strategico assunto da tale decisione sul piano dell’integrazione dell’ordinamento pubblico europeo, sempre in relazione alla nuova definizione numerica della rappresentanza nazionale definita a Lisbona proprio in riferimento alla cittadinanza, secondo quanto si diceva[lxxxiii].

Sembra in definitiva, insomma, che un tale operare concreto finisca più volte per allontanarsi dalle alte aspirazioni teoriche e di ri-abilitazione della Politica e del cittadino, proprio nella sua continuità con l’uomo, cui ha inteso legarsi geneticamente, almeno nel pensiero dei suoi Padri fondatori, il progetto politico europeo. Sicché non meraviglia in tale contesto, che ancora una volta suggerisce di associare metaforicamente la tessitura della coscienza europea a quella della tela di Penelope (poi sistematicamente disfatta ogni notte per il conseguimento del più autentico e sotterraneo fine a servizio del quale pure è in definitiva realizzata) persino la polemica tutta italiana sui comunitari romeni, tanto per rimanere ancorati ai fatti. A proposito dei quali assai difficilmente si ricordano nel dibattito italiano sui significati e orizzonti teorici e pratici del rapporto tra cittadinanza nazionale, cittadinanza europea, fenomeno delle migrazioni tra le sponde del Mediterraneo e identità individuali e collettive (anche in relazione al fenomeno dell’apolidia che tanto si è voluto contrastare dopo i drammatici esperimenti del secolo scorso[lxxxiv]), le vicende degli anni novanta, quando molti cittadini romeni rinunciavano alla cittadinanza per potere godere in Germania dello status di apolidi, assai più conveniente per l’adesione della Germania medesima alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto degli apolidi e la conseguente limitazione della possibilità di adottare provvedimenti di espulsione in assenza di ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Quanto meno romantica, vien da pensare, può apparire l’appartenenza ad una comunità e come è duro calle lo scendere e ‘ l salir per l’altrui scale a chi è costretto a cercare lo pane altrui…[lxxxv]

D’altra parte, le istituzioni europee, e in particolare proprio il Parlamento, non avevano mancato di invitare gli Stati a riflettere sulla possibilità di stabilire un legame più forte tra la residenza legale per un certo periodo di tempo e l’ottenimento della cittadinanza nazionale, e con ciò stesso della cittadinanza europea, prospettando dunque un percorso virtuoso per l’integrazione europea e per l’autentica formazione di un comune demos dei popoli europei[lxxxvi].

E, a questo riguardo, proprio l’istituzione rappresentativa dei popoli europei ha segnalato alla fine del 2005 l’utilità dell’apertura di un dibattito che permetta di definire e precisare il progetto relativo alla cittadinanza dell’Unione in considerazione dei notevoli progressi compiuti dall’Unione europea successivamente al trattato di Maastricht. Poco tuttavia è stato fatto tra Roma e Lisbona, e ad oggi, nonostante il forum europeo di Parigi avesse rilanciato l’idea, già espressa dapprima sotto forma di invito agli Stati membri a riflettere sulla possibilità di stabilire un legame più forte tra la residenza legale permanente durante un periodo di tempo ragionevole e l’ottenimento della cittadinanza nazionale e di conseguenza di quella europea e poi (al punto 28 della medesima proposta di risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2005 sulla quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione) di concedere la cittadinanza europea in funzione della residenza, considerato peraltro che taluni diritti connessi con la cittadinanza dell’Unione sono già conferiti sulla base della residenza[lxxxvii], quale obiettivo finale del processo dinamico che realizzi un’autentica e piena integrazione politica dei popoli europei. Rispetto alla quale, peraltro, quella proposta di risoluzione esprimeva anche l’auspicio di uniformare le procedure elettorali e prevedere l’elezione di una parte dei deputati su liste europee transnazionali presentate dai partiti politici europei già per le elezioni del 2009…

Quale dunque il senso della cittadinanza europea, quale declinazione della cittadinanza europea può davvero consentire di riabilitare la Politica e tornare a riflettere sull’identità dell’uomo europeo nella sua continuità con il cittadino?